あなたが知らなければならない剪定のコツ

たかが剪定、されど剪定。

このページをご覧になっているとうことは、剪定業者への依頼をお考えですね?

世の中たくさんの剪定業者はありますが、中には剪定業者選びを失敗してしまうこともままあります。

一般的にはあまり意識されてないことですが、剪定の「適切な時期」と「間隔」を守ればどんな業者を選んでも大きな失敗はしません。

また、剪定する時期の間隔を守ることで、長期的には余分なコストを削減できます。

あなたにとってベストな剪定を実現する4つのコツを順次お伝えします。

このページをご覧になっているとうことは、剪定業者への依頼をお考えですね?

世の中たくさんの剪定業者はありますが、中には剪定業者選びを失敗してしまうこともままあります。

一般的にはあまり意識されてないことですが、剪定の「適切な時期」と「間隔」を守ればどんな業者を選んでも大きな失敗はしません。

また、剪定する時期の間隔を守ることで、長期的には余分なコストを削減できます。

あなたにとってベストな剪定を実現する4つのコツを順次お伝えします。

やってはいけない!植木の伸び放題

手の届く範囲でお庭の手入れはしてるけれど、それ以外の植木は伸ばし放題・・・

なんていうお客様は結構いらっしゃります。

ダメですよ、伸ばし放題は><

前回けっこう切ったからもうしばらくはいいかな?なんていう方が多いのですが、それだとまた剪定の際に高額が費用が発生してしまいます。

剪定は定期的に行うことで負担を軽減できるのです。人間の散髪は費用が一定ですが、植物は別です(笑)

定期的な剪定の間隔は大きく3つほどに分類できます。

(1)1年に1回の剪定

(2)1年に2回の剪定

(3)2年に1回の剪定

(1)は細かく分けると2つの剪定時期があります。

10月~12月(10月~3月)

今年中に伸びた分の枝葉を剪定しますが、一般的にはこの時期が一番剪定を行うことが多いケースです。

5月~7月

春に花咲く植木の剪定や夏に風通しを良くするために行うケース。

(2)の場合は、上記の両方の期間で剪定します。

10月~12月の剪定は、主に丁寧にきれいな形を作る剪定になります。

5~7月の剪定は、伸びた新芽のみを切って、かるく樹形を整える剪定です。

(3)2年に1回の剪定を実施

1年の生長が遅く、1年に1回の剪定の必要がない植木(コニファーなどの針葉樹)が対象です。

1年くらい伸びていても構わないと方や剪定に費用をかけられない方のケースです。

上記の間隔を主に守っていただければ、不定期な剪定よりもコストの負担を軽減できます。

なんていうお客様は結構いらっしゃります。

ダメですよ、伸ばし放題は><

前回けっこう切ったからもうしばらくはいいかな?なんていう方が多いのですが、それだとまた剪定の際に高額が費用が発生してしまいます。

剪定は定期的に行うことで負担を軽減できるのです。人間の散髪は費用が一定ですが、植物は別です(笑)

定期的な剪定の間隔は大きく3つほどに分類できます。

(1)1年に1回の剪定

(2)1年に2回の剪定

(3)2年に1回の剪定

(1)は細かく分けると2つの剪定時期があります。

10月~12月(10月~3月)

今年中に伸びた分の枝葉を剪定しますが、一般的にはこの時期が一番剪定を行うことが多いケースです。

5月~7月

春に花咲く植木の剪定や夏に風通しを良くするために行うケース。

(2)の場合は、上記の両方の期間で剪定します。

10月~12月の剪定は、主に丁寧にきれいな形を作る剪定になります。

5~7月の剪定は、伸びた新芽のみを切って、かるく樹形を整える剪定です。

(3)2年に1回の剪定を実施

1年の生長が遅く、1年に1回の剪定の必要がない植木(コニファーなどの針葉樹)が対象です。

1年くらい伸びていても構わないと方や剪定に費用をかけられない方のケースです。

上記の間隔を主に守っていただければ、不定期な剪定よりもコストの負担を軽減できます。

一般的に切りたいと思う「剪定時期」には2パターンある

ここで、木の成長サイクルをお伝えします。

4~9月末 木が活動する生長期

10~3月 木の活動がお休みする休眠期

上記のことを念頭においてお話します。

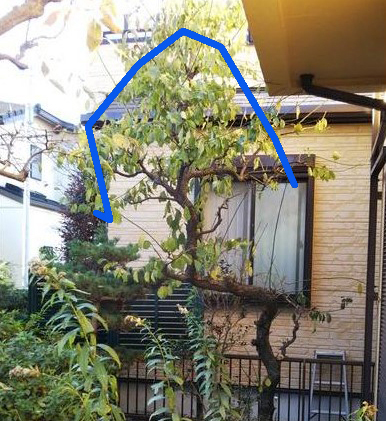

仮にあなたが切りたいと思う長さについてですが、それは今年伸びた枝を切る程度ですか?

(青い剪定ライン)

それとも、小さくするために沢山切りたいですか?

(赤い剪定ライン)

4~9月末 木が活動する生長期

10~3月 木の活動がお休みする休眠期

上記のことを念頭においてお話します。

仮にあなたが切りたいと思う長さについてですが、それは今年伸びた枝を切る程度ですか?

(青い剪定ライン)

それとも、小さくするために沢山切りたいですか?

(赤い剪定ライン)

青いラインよりも上が伸びた枝

小さくしたい場合は赤いラインで切る

|

剪定時期

|

10~3月(青いラインに沿って切る)

|

|

メリット

|

1.今年伸びた枝葉を切る(普通の剪定)

2.切ったままのきれいな樹形を長く保てる |

|

デメリット

|

植木を小さく切り戻すことが困難

|

|

剪定時期

|

5~7月(赤いラインに沿って切る)

|

|

メリット

|

1.植木を小さく切り戻せる(3,4月も可能)

2.春に花が咲く植木を剪定できる |

|

デメリット

|

切ったままのきれいな樹形を長く保てない

|

上記の内容をさらにもう少し詳しくご説明します。

剪定時期1 10~3月

<メリット>

形を整えるために今年中に伸びた枝葉を剪定します。今年伸びた枝葉とは、生長期(4~9月末)に伸びた枝葉のことです。

植木の休眠期(10~3月)なので、切った後に新芽が出ません。整えた植木が、休眠期が終わる3月末まで、きれいな状態を保てます。

<デメリット>

この時期は、植木を小さく切ることができません。メリットの裏返しですが、休眠期なので新芽が出ません。

切った切り口から枯れる可能性が高くなるからです。

ハナミズキやサツキ、ツツジなどの春に花が咲く植木は、花芽形成が始まっています。

ここで花芽が付いているのに切ってしまうと、開花時期に花が少なくなります。

剪定時期2 5~7月

<メリット>

大きくなってしまった植木を剪定で小さくすることができます。また、木の生長期(4~9月末)なので、切ってから一カ月ほどでも切り口の下から新芽を出します。

枝や幹を切っても枯れる可能性が低くなります。

春に花が咲く植木の場合、花が散った後にこの時期に切れば、翌年もたくさんの花を咲かせます。

<デメリット>

今年伸びた枝葉を切って、植木がきれいになっても、樹形は一カ月~二ヶ月ほどしか保てないのがデメリット。

きれいな状態が、短い期間で終わります。

剪定時期1 10~3月

<メリット>

形を整えるために今年中に伸びた枝葉を剪定します。今年伸びた枝葉とは、生長期(4~9月末)に伸びた枝葉のことです。

植木の休眠期(10~3月)なので、切った後に新芽が出ません。整えた植木が、休眠期が終わる3月末まで、きれいな状態を保てます。

<デメリット>

この時期は、植木を小さく切ることができません。メリットの裏返しですが、休眠期なので新芽が出ません。

切った切り口から枯れる可能性が高くなるからです。

ハナミズキやサツキ、ツツジなどの春に花が咲く植木は、花芽形成が始まっています。

ここで花芽が付いているのに切ってしまうと、開花時期に花が少なくなります。

剪定時期2 5~7月

<メリット>

大きくなってしまった植木を剪定で小さくすることができます。また、木の生長期(4~9月末)なので、切ってから一カ月ほどでも切り口の下から新芽を出します。

枝や幹を切っても枯れる可能性が低くなります。

春に花が咲く植木の場合、花が散った後にこの時期に切れば、翌年もたくさんの花を咲かせます。

<デメリット>

今年伸びた枝葉を切って、植木がきれいになっても、樹形は一カ月~二ヶ月ほどしか保てないのがデメリット。

きれいな状態が、短い期間で終わります。

切る人が変われば、コストが変わる!

一般的な素人の方が剪定をするのと、職人が剪定をするのとでは長期的に見てかかるコストにはどうしても差がでてきます。

素人の方が剪定を行う場合、「正しい切り方」が続かないため植木はどうしても大きくなっていきます。

なので、剪定費用は植木の大きさにほぼ比例していくため、はじめからプロに定期的に切ってもらうほうが全体的なコストが安くて済むのです。

素人とプロで差が出るポイントは下記の通り。

[切り方]

素人が使う剪定ハサミの殆どは切れ味がわるく、その影響で切れる程度の柔らかい部分のみを切ることになります。また、剪定に疲れてくると余計に柔らかい細い枝葉の部分だけを切ることに。。

一方、プロの職人は毎年、正しい位置で切ることを理解しているので、切り戻すことができます。

[樹形の大きさ]

素人が柔らかい部分を中心に切ってしまうということは、翌年その柔らかい部分から新芽が伸びてきます。

そしてまた柔らかい部分で剪定をするとまたそこから新芽が・・・という具合にいつのまにか植木が大きくなっていってしまうのです。

職人の場合は、毎年正しい位置で切るため、同じ樹形を保つことが可能です。

[剪定費用]

植木が大きくなり、素人の方が自分では手がつけられず、職人に頼むしかなくなります。そして高額な剪定費用になってしまうケースが多く見られます。

職人に依頼した場合は、 大きさが一定に保たれているためローコストで済みます。

素人の方が剪定を行う場合、「正しい切り方」が続かないため植木はどうしても大きくなっていきます。

なので、剪定費用は植木の大きさにほぼ比例していくため、はじめからプロに定期的に切ってもらうほうが全体的なコストが安くて済むのです。

素人とプロで差が出るポイントは下記の通り。

[切り方]

素人が使う剪定ハサミの殆どは切れ味がわるく、その影響で切れる程度の柔らかい部分のみを切ることになります。また、剪定に疲れてくると余計に柔らかい細い枝葉の部分だけを切ることに。。

一方、プロの職人は毎年、正しい位置で切ることを理解しているので、切り戻すことができます。

[樹形の大きさ]

素人が柔らかい部分を中心に切ってしまうということは、翌年その柔らかい部分から新芽が伸びてきます。

そしてまた柔らかい部分で剪定をするとまたそこから新芽が・・・という具合にいつのまにか植木が大きくなっていってしまうのです。

職人の場合は、毎年正しい位置で切るため、同じ樹形を保つことが可能です。

[剪定費用]

植木が大きくなり、素人の方が自分では手がつけられず、職人に頼むしかなくなります。そして高額な剪定費用になってしまうケースが多く見られます。

職人に依頼した場合は、 大きさが一定に保たれているためローコストで済みます。

【素人と職人の切り方の違い】

|

素人

|

剪定職人

|

|

|

剪定方法

|

柔らかい枝で切るので、切り戻しができない

|

毎年、同じ位置で切り戻すことができる

|

|

植木のサイズ

|

年々、樹形が大きくなる

|

毎年、同じ大きさを保てる

|

|

剪定コスト

|

数年後に、自分の手に負えなくて、高額な費用が発生する可能性が高い

|

毎年、安定した費用になる

|

あなたとお庭の将来は「継続的な依頼」で決まる!

継続的な剪定はもちろん大切ですが、ただ業者をコロコロ変えながらの継続はあまりオススメはしません。

抑えておきたいポイントが「同じ業者に継続して依頼」することです。

例えば次のような例があります。

抑えておきたいポイントが「同じ業者に継続して依頼」することです。

例えば次のような例があります。

|

2016年(初回)

|

2017年

|

2018年

|

|

|

Aさんの剪定

|

48,000円

|

43,300円

|

41,000円

|

|

Bさんの剪定

|

51,000円

|

48,000円

|

46,000円

|

AさんもBさんも、初回の費用から徐々にコストが安くなっていきます。

ではなぜ初回費用は高いのでしょうか??

その理由としましては、以下のような理由がございます。

1、初回は依頼主の庭に慣れていない

初めての庭の剪定にはプロの職人でも、効率の良い剪定方法を模索するため時間がかかります。

剪定経験のある同じ植物でも成長度合いや場所によって形状が変わってくるので、剪定の順番なども考えながらの作業になります。

2、自分の切り方に変える

剪定職人は基本的に次の機会に剪定しやすくするように考えて形を整えていきます。

そのため、時間がかかります。

3、時間をかける理由

次回の剪定で切りやすくするために、切りやすい脚立のかけ方などを探し、それに合わせて剪定します。

こうした理由から初回は時間がかかります。

こうした諸々の理由があるのですが、同じ剪定業者へ継続的に依頼していくと、

コストが一定に落ち着きます。

私達「お庭工房.com」も、横浜市、川崎市を中心に継続的なご依頼をいただける沢山のお客様に支えられております。

もしご依頼やご相談がありましたらご連絡ください。

ではなぜ初回費用は高いのでしょうか??

その理由としましては、以下のような理由がございます。

1、初回は依頼主の庭に慣れていない

初めての庭の剪定にはプロの職人でも、効率の良い剪定方法を模索するため時間がかかります。

剪定経験のある同じ植物でも成長度合いや場所によって形状が変わってくるので、剪定の順番なども考えながらの作業になります。

2、自分の切り方に変える

剪定職人は基本的に次の機会に剪定しやすくするように考えて形を整えていきます。

そのため、時間がかかります。

3、時間をかける理由

次回の剪定で切りやすくするために、切りやすい脚立のかけ方などを探し、それに合わせて剪定します。

こうした理由から初回は時間がかかります。

こうした諸々の理由があるのですが、同じ剪定業者へ継続的に依頼していくと、

コストが一定に落ち着きます。

私達「お庭工房.com」も、横浜市、川崎市を中心に継続的なご依頼をいただける沢山のお客様に支えられております。

もしご依頼やご相談がありましたらご連絡ください。